Cécilia Bognon-Küss au séminaire HSHI

Ce jeudi 2 octobre 2025 de 17h à 19h, le séminaire Histoire des sciences, histoire de l'innovation propose une séance intitulée : « Présentisme et anachronisme en histoire des sciences » à la Maison de la Recherche, rue Serpente, salle 040.

Nous aurons le plaisir d'entendre Cécilia Bognon-Küss, maîtresse de conférences, UFR de philosophie, faculté de lettres, Sorbonne Université.

-

Le 02 oct. 2025

-

17:00 - 19:00

-

Séminaire

-

Salle 040, Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente, Paris

-

David Aubin

-

0144274118

Résumé

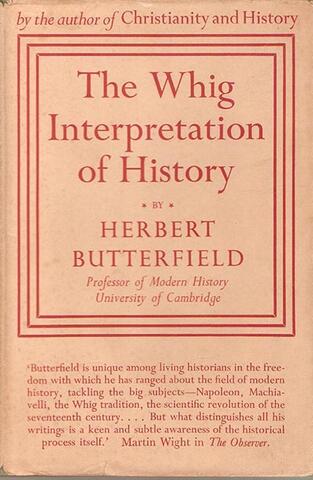

Depuis que Butterfield a qualifié négativement l'historiographie whig (1931), et que Lucien Febvre (1942) a fait de l'anachronisme le « péché capital de l'historien », de nombreux débats sur l'épistémologie de l'histoire des sciences ont contribué à réhabiliter certaines formes de présentisme. L'anachronisme, en revanche, est resté pour l'essentiel une figure méthodologique repoussoir pour l'historien des sciences. Loison (2016) propose par exemple d'analyser l'anachronisme comme un abus de ce qu'il nomme le « présentisme descriptif ». Ce dernier, dans le cadre de la typologie des formes de présentisme qu'il développe, consiste pour l'historien à tenter de rendre le passé compréhensible dans le présent, et donc de le traduire en termes intelligibles pour le présent. La comparaison, la transcription et la traduction peuvent être considérées comme les trois éléments clés de cette opération, qui vise à rendre des concepts « dépassés » compréhensibles et commensurables pour le lecteur contemporain. Outrepassant ce cadre, l'anachronisme consisterait alors à ignorer les intentions des acteurs du passé : d'une part, en identifiant les catégories des acteurs avec les catégories d'analyse du présent, ou en supposant que ces concepts et cadres d'interprétation étaient accessibles aux acteurs du passé, qu’il faisaient partie de leur « répertoire » ; d'autre part, en postulant une apparente continuité des mots et des signifiés.

Cette communication propose une interprétation alternative de l'anachronisme à partir de l'étude de l'œuvre de l'historien des sciences de la vie Jacques Roger, promoteur du concept d'« histoire-historienne des sciences » (Roger 1984). Malgré sa critique de l'anachronisme et des différentes formes de présentisme, Roger emploie fréquemment une terminologie anachronique pour désigner les objets historiques qu'il étudie. Cependant, plutôt que de considérer cette pratique de l'anachronisme comme l'indice d'un usage dérégulé et arbitraire du présentisme, je propose que l'anachronisme indique plutôt une interaction ou une tension non résolue entre l'histoire et la philosophie dans la délimitation du champ spécifique de l'histoire des sciences. Comme l'explique Roger, ces défis se manifestent dans les domaines du langage, du temps et de la vérité scientifique. Je propose trois hypothèses concernant la fonction de l'anachronisme dans la méthodologie de Roger : en tant qu'impératif de traduction, en tant qu'indication des processus historiques et en tant que marqueur de la spécificité de la science.

Maison de la recherche

Salle 040, Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente, Paris