Céline Paillette au séminaire HSHI

Ce jeudi 6 novembre 2025 de 17h à 19h, le séminaire Histoire des sciences, histoire de l'innovation propose une séance intitulée : « La diplomatie des épidémies, des années 1870 aux années 1920. Postes d’observation, structures et productions diplomatiques » à la Maison de la Recherche, rue Serpente, salle 040.

Nous aurons le plaisir d'entendre Mme Céline Paillette, Comité pour l’histoire de l’Inserm, chercheuse associée à l’UMR SIRICE.

-

Le 06 nov. 2025

-

17:00 - 19:00

-

Séminaire

-

Salle 040, Maison de la Recherche,

Sorbonne Université,

28 rue Serpente, 75006 Paris

-

David Aubin

-

0144274118

Bio

Céline Paillette est docteure en histoire et exerce les fonctions de secrétaire scientifique du Comité pour l’histoire de l’Inserm. En 2024, elle a soutenu une thèse intitulée « La diplomatie des épidémies. La France au miroir de la Grande-Bretagne, des années 1870 aux années 1920 », sous la direction du Professeure Laurence Badel, UMR SIRICE, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2024). Elle est l’auteur de plusieurs publications sur l’histoire de la diplomatie, de la sécurité sanitaire internationale et de la gouvernance mondiale de la santé à l’époque contemporaine (XIXe-XXe siècle).

Résumé

Lors de cette communication, nous présenterons les résultats de notre thèse sur l’histoire de la diplomatie des épidémies tout en plongeant au cœur du travail de recherche. Nous échangerons sur les approches, les méthodes et les questionnements pour saisir pleinement et dans le temps long cette histoire de la diplomatie des épidémies.

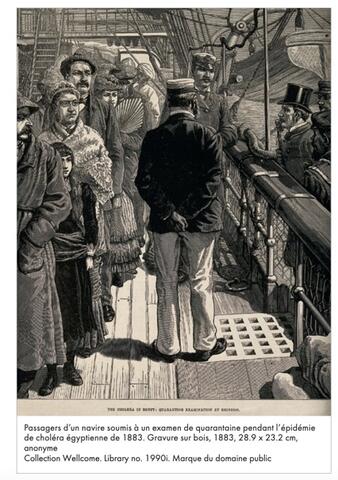

Dès le milieu du XIXe siècle, au sein du Concert européen, la France s’engagea de manière pionnière dans la « diplomatie des épidémies ». Par cette expression, nous désignons l’ensemble des négociations et des dispositifs internationaux engagés pour assurer un contrôle des épidémies et concourir à la sécurité sanitaire internationale.

Au début de cette histoire, il y avait donc la fièvre jaune d’Amérique, la peste d’Orient, le choléra dit asiatique définis par l’hygiène internationale française comme des maladies « par importation », dont la progression par voie de mer, essentiellement, menaçait l’Europe. Ces maladies faisaient aussi l’objet de règlementations sanitaires internationales, visant à protéger la santé publique et à préserver les échanges commerciaux internationaux, entravés par les quarantaines et les dispositifs sanitaires lors du passage de la frontière. Il y avait donc là un intérêt commun qui était double et qui était partagé par les puissances intéressées par ces négociations. Alors que les circulations mondiales se multipliaient et s’accéléraient, le consensus s’établit en faveur d’un régime sanitaire international libéral. Mais à partir des années 1880, les crispations se multiplièrent en raison des enjeux liés à la surveillance collective des épidémies, promue par la France, dans des espaces éminemment stratégiques, en particulier pour la puissance impériale britannique, le canal de Suez et le Golfe persique ou encore le Hedjaz. La France qui avait pourtant développé très tôt des dispositifs diplomatiques innovants que l’Office international d’hygiène publique de Paris, fondé en 1907, couronnait, perdit finalement la main. Dans le nouvel ordre mondial des années 1920, un régime sanitaire international libéral se maintint, refaçonné par les puissances britanniques et étatsuniennes et dénué d’instances effectives de surveillance collective.

Nous explorerons quelques points de cette histoire de la diplomatie des épidémies tout en plongeant au cœur du travail de la thèse. Quelles archives, quelles approches et méthodes, pour saisir une diplomatie des épidémies en mouvement, aux échelles du risque épidémique et des mondes sanitaires, et indissociable des rapports entre les puissances et des concurrences impérialistes ? Nous montrerons aussi comment ces recherches contribuent à une histoire des productions normatives et matérielles de cette diplomatie (de la patente à l’étuve, en passant par le lazaret et les recherches en microbiologie) et comment les approches sur la civilisation matérielle peuvent aussi se retrouver dans l’histoire des relations internationales et de la diplomatie.

Maison de la Recherches de Sorbonne Université

Salle 040, Maison de la Recherche,

Sorbonne Université,

28 rue Serpente, 75006 Paris.