L’histoire des sciences et des techniques face à la crise

Les 17 et 18 novembre 2025, l'iRHiST organise à Sorbonne Université ses deuxièmes rencontres internationales. Le thème pour cette année est « L’histoire des sciences et des techniques face à la crise ».

-

Du 17 nov. 2025 au 18 nov. 2025

-

12:00 - 18:00

-

Colloque

-

Campus des cordeliers (17 novembre) et Campus Pierre et Marie Curie (18 novembre)

-

David Aubin

-

0144274118

Programme

Lundi 17 novembre – Amphi Gustave Roussy, campus des Cordeliers, 15 rue de l’École de médecine, 75006 Paris

- 12h-12h30 : Sandwiches & café d’accueil

- 12h30-12h45 : Ouverture

- 12h45-14h15 : Session 1 – La notion de crise / The Notion of Crisis

Présidence: Jean-Baptiste Guillaumin (SU, Rome et ses renaissances)- Vivien Longhi (université de Lille), « La notion antique de crise et les limites de l’analogie entre corps et cité »

- Wolf Feuerhahn (CNRS, CAK ; École polytechnique), « “Crise(s)”: objet et instrument de l'histoire des sciences et des techniques? »

- Discussion

- 14h15-14h45 : Pause-café

- 14h45-16h45 : Session 2 – Histoire des sciences et crises environnementales /

History of Science and the Environmental Crisis

Présidence: Philippe Guégan (SU, Institut Parisien de Chimie Moléculaire, Institut de la transition environnementale)- Soraya Boudia (CNRS/Université Paris-Cité, CERMES3), « Décloisonner l’histoire des sciences face aux désordres de la planète »

- Jean-Baptiste Fressoz (CNRS), « La crise énergétique des années 1970 et l’invention de la ”transition” »

- Sébastien Dutreuil (CNRS, Centre Gilles Gaston Granger, Aix-Marseille Université), « Les attaques des sciences ne sont pas une surprise : l'héritage des sciences de l'habitabilité sur la place des sciences en société »

- Discussion

- 16h45-17h15 : Pause-café

- 17h15-18h30: Conférence publique / Public Keynote Lecture

- Kathy Olesko (Georgetown University), « The Crisis in American Science »

Mardi 18 novembre – salle 44-54 107, accès par Tour 44, 1er étage, Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris.

- 9h30-10h30 : Session 3 – Crises, technosciences et démocratie / Crises, Technoscience, and Democracy

Présidence : Jean-Baptiste Rauzy (SND, SU).- Alex Wellerstein (Stevens Institute of Technology & Sciences Po), « The Many Crisis of 20th-Century Physics »Science in Crisis” to “Science and Crisis” »

- Florian Mathieu IMJ-PRG, CNRS), « L’histoire des sciences et des techniques face à la crise de la démocratie »

- 10h30-11h : Pause-café

- 11h-12h : Session 3 (suite)

- Léonard Laborie (CNRS, Sirice), « “Tele-crisis”: réflexions sur la coproduction des technologies numériques et de l'état de crise en Europe depuis les années 1970 »

- Discussion

- 12h-14h : pause déjeuner

- 14h-16h : Session 4 – La crise et l’enseignement de l’histoire des sciences et des techniques /

Crisis and the Teaching of the History of Science and Technology

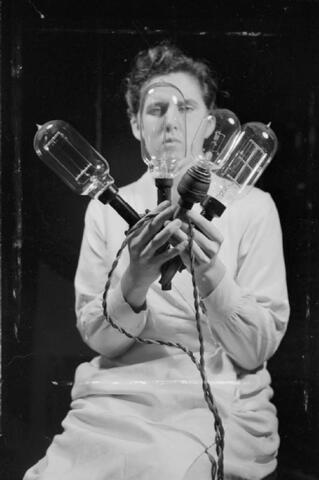

Présidence: Néstor Herran (OSU Ecce Terra, SU).- Alain Bernard (UPEC-INSPE, CAK et IREM Paris Nord), « L’analyse historique d’images comme réponse à la « crise informationnelle »

- Xavier Roqué (Universitat Autònoma de Barcelona), « How to mobilise a discipline by ignoring it »

- Anne Rasmussen (EHESS, CAK), « Quels enjeux, approches et objets d'une formation de master en histoire des sciences en 2025 ? »

- Discussion

- 16h-16h30 : pause-café

- 16h30-18h : Session 5 – Histoire des sciences et crises globales / History of Science and Global Crises

Présidence: Marie Thébaud-Sorger (CAK, CNRS).- Rogério Monteiro de Siqueira (université de Sao Paulo, Brésil), « Compter les morts, construire un État, établir des vérités : les statistiques du Covid-19 au Brésil »

- John Krige (Georgia Institute of Technology), « The international dimension of the crisis in American science »

- Discussion

- 18h-22h : Buffet dînatoire (Salle panoramique 2400, tour Zamansky)

Argumentaire

La crise actuelle à laquelle font face les sciences aux États-Unis mobilise les spécialistes de l’histoire des sciences et des techniques (HST) qui cherchent à l’inscrire dans une perspective historique (Olesko 2025). L’attention portée à la notion de crise n’est bien sûr pas nouvelle, puisqu’elle constituait déjà une clé fondamentale pour la compréhension des dynamiques des savoirs chez Thomas Kuhn dans La Structure des révolutions scientifiques, après avoir été souvent mobilisée par les scientifiques eux-mêmes dans la première moitié du XXe siècle. Alors que cette notion de crise fait l’objet d’un réexamen par certains historiens des sciences (Giovannetti-Singh 2024), elle est éclairée aussi bien par de nouvelles études de sociologie et de sciences politiques (Heurtaux 2023) que par des travaux sur le terme grec ancien d’origine qui ont le mérite de rappeler l’importance de son usage dans le domaine médical (Longhi 2023).

Pour ses deuxièmes rencontres, l’initiative Renouveler l’histoire des sciences et des techniques (iRHiST) de l’Alliance Sorbonne Université veut examiner les façons dont l’HST peut actuellement faire face à la crise. L’ambition est triple :

-

Il s’agit d’abord de saisir comment l’HST en tant que discipline universitaire peut ou doit réagir aux crises multiples auxquelles font face les sociétés actuelles, qu’elles soient (géo)politiques, sociales ou environnementales ; en particulier, quelle histoire des sciences doit-on enseigner aujourd’hui, et avec quels objectifs ?

-

Il semble ensuite urgent de rassembler les études historiques à différentes époques et dans différents domaines où sciences et techniques ont dû faire face à des situations de crise (guerres, persécutions, attrition financière, etc.) : prises ensembles, ces études de cas sont-elles porteuses d’enseignement utiles ?

-

Il faut enfin repenser l’usage que l’on fait de la notion de crise en histoire des sciences: l’expérience disciplinaire acquise par les spécialistes de l’HST est-elle pertinente pour les spécialistes d’autres champs disciplinaires ? Inversement, que peuvent apporter ces derniers aux problématiques spécifiques à l’HST ?

Pistes bibliographiques

- Olesko K. M., Eames A., Mody C. C. M., Löwy I., Zeller T., Walker M., Ash M. G., Haraway D. (2025). The crisis in American science. History of Science, 63(2), 125-165. https://doi.org/10.1177/00732753251343655 (Original work published 2025)

- Giovannetti-Singh G., Kent R. (2024). Crises and the history of science: A materialist rehabilitation. BJHS Themes, 9, 39-57. https://doi.org/10.1017/bjt.2024.4

- Heurtaux J., Renault R., Tarragoni F. (2023). États de crise. Tracés. Revue de sciences humaines, 44, 9-27. https://doi.org/10.4000/traces.15059

- Longhi V. (2023). Crise : du grec krisis ? Tracés. Revue de sciences humaines, 44, 127-140. https://doi.org/10.4000/traces.15314

Comité d’organisation

David Aubin, Charlotte Bigg, Cécilia Bognon-Küss, Florian Mathieu, Nathalie Rousseau, Benjamin Thierry.

Comité scientifique

David Aubin, Charlotte Bigg, Cécilia Bognon-Küss, Guillaume Carnino, Renaud Debailly, Joëlle Ducos, Rémi Gaillard, Néstor Herran, Stavros Lazaris, Amandine Pequignot, Jean-Baptiste Rauzy, Nathalie Rousseau, Christophe Schmit, Benjamin Thierry.

Campus des Cordeliers

Le 17 novembre, les rencontres auront lieu sur le campus des Cordeliers, 15 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris

Campus Pierre et Marie Curie

Le 18 novembre, les rencontres ont lieu sur le Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris

A lire aussi

Anton Moret au séminaire Le Muséum, objet d'histoire

Le 20 nov. 2025

Jean-Sébastien Cadwallader au séminaire Étude des sciences

Le 20 nov. 2025

Michel Trentadue au séminaire HSHI

Le 20 nov. 2025