Megan Rhian Briers et Sabina Luz au séminaire Flammarion

Le mercredi 22 octobre 2025, de 14h à 17h, le Séminaire Flammarion accueille Megan Rhian Briers (Max-Planck Institute for the History of Science, Berlin) et Sabina Luz (Brésil).

-

Le 22 oct. 2025

-

14:00 - 16:00

-

Séminaire

-

IMJ-PRG, salle 15-16 413, Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, Paris

-

David Aubin

Résumés

Megan Rhian Briers, « “Mrs Maunder with her tiny lens has beaten all the big instruments”: Expeditions and the status of women and amateurs in late Victorian astronomy »

Résumé: Annie Maunder’s opportunities on eclipse expeditions were very different to those of the many other women taking part in late Victorian amateur expeditions, given her educational/occupational background and her husband’s position in the Royal Astronomical Society (RAS). Her 1898 photograph of the coronal extensions was exhibited at the Royal Society (RS) and she later published her 1901 observations with the RS and RAS. Focusing first on the 1898 photograph, I will provide additional context on the practices that made this possible, and the significance of the photograph. Maunder disregarded recommended exposure times, adapted her camera purchased for milky way observations and experimented with a new type of photographic plate. Following the success of this set up, official British and American expeditions altered their photographic practices, which demonstrates the continued fluidity of practices across communities in this period.

Expeditions functioned as key events through which Annie could gain recognition within and impact elite scientific spaces. However, Annie framed her successes as a result of her outsider position – she was not responsible to any institution and could afford to take a risk. I will argue that her expeditions very deliberately followed the model she laid out for how women should raise their status within science. With the rise of what Joshua Nall has termed “event astronomy”, I will explore how Maunder capitalised on the coverage of eclipse expeditions to promote an image of astronomy where women and amateurs were welcome and necessary contributors.

Sabina Luz, « Entre le terrain et la terrasse : l'Observatoire de Rio de Janeiro en quête de prestige et de reconnaissance ».

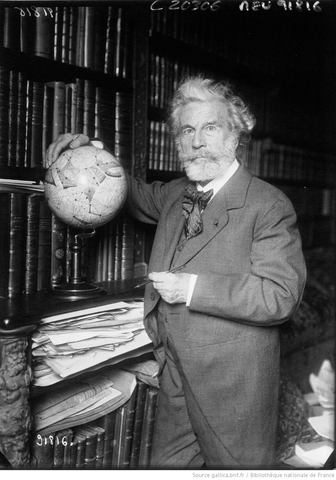

Résumé: L’objectif de ce travail est d’explorer l’histoire scientifique et institutionnelle de l’Observatoire de Rio de Janeiro à travers deux périodes distinctes. Dans un premier temps, nous examinerons la période impériale du Brésil et le processus de renouvellement matériel entrepris sous la direction d’Emmanuel Liais (1826-1900), astronome français qui dirigea l’institution entre 1870 et 1880. Bien qu’il ait été limité par l’espace restreint des terrasses de l’Observatoire, Liais ambitionnait de transformer l’établissement en la plus prestigieuse institution scientifique de l’hémisphère sud. Cependant, ces ambitions se heurtèrent à de nombreux défis, aussi bien politiques que scientifiques. La communauté scientifique brésilienne n’accueillit pas toujours favorablement ses projets, ce qui donna lieu à plusieurs querelles, notamment avec l’ingénieur Manoel Pereira Reis, au sujet de projets de cartographie – une mission essentielle de l’État brésilien à l’époque, compte tenu de l’immensité du territoire national.

Dans un second temps, nous nous consacrerons à la période républicaine, en analysant la mise en place d’un service international de l’heure, lié à l’établissement d’un réseau horaire mondial créé par l’Association Internationale de l’Heure en 1912 et coordonné depuis l’Observatoire de Paris. L’adhésion à ce réseau, signe de prestige et de reconnaissance, poussa Henrique Morize (1860-1930), alors directeur de l’Observatoire National du Brésil, à acquérir les instruments nécessaires pour l’émission des signaux horaires. Dans ce but, il fallut la collaboration de la Marine brésilienne, qui prêta sa station radiotélégraphique de l’Ilha do Governador, ainsi que de la Répartition générale des télégraphes, chargée d’installer les lignes reliant l’Observatoire et la station radiotélégraphique. Produire et transmettre ces signaux selon les méthodes employées à la Tour Eiffel représentait, pour Morize, une manière de faire reconnaître les capacités scientifiques et techniques de l’institution qu’il dirigeait.

Institut de mathématiques de Jussieu-Paris rive gauche

Salle 15-16 413, IMJ-PRG, Campus Pierre et Marie Curie, 4 place Jussieu, 75005 Paris